教育部安徽双文联动 校服采购要走规范暖心路

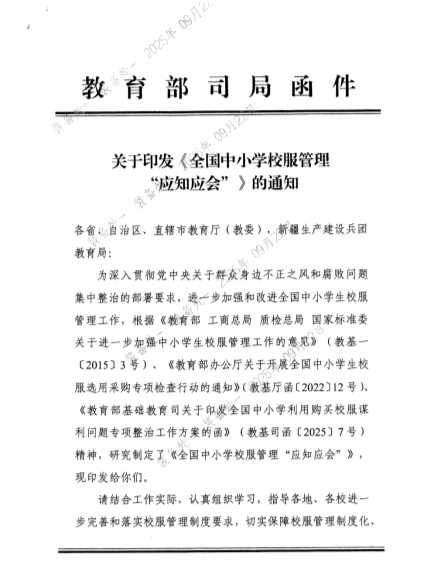

近日,教育部基础教育司印发的《全国中小学校服管理“应知应会”》与安徽省教育厅《关于加强2025年度中小学校服采购工作的提示函》相继落地,前者以“十一要”厘清全国统一标准,从“自愿不强求”到“监督全过程”;后者以“五个100%”锚定权益保障底线,用“民主决策、双送检”织密质量防护网。这两份文件一宏观一微观、一原则一具体,条文里藏着“温度与弹性”,成为安徽学校推进校服工作的“定心丸”。

两级文件落地护航校服采购

安徽省教育厅提示函中的“力争实现校服采购达到‘五个100%’,即自愿率、‘双送检’合格率、售后保障完善率、社会投诉办结率、专项督查覆盖率均达100%。”“完善民主参与机制,组建校服选用组织,家长和学生代表占比不低于80%。”,明确学校通过民主程序启动征订,保障每位家长“想买就买、不想买不勉强”,杜绝“不买校服扣班级分”“集体活动穿便服遭区别对待”这类变相强制。这与教育部“应知应会”中“学生自愿购买校服”的要求相呼应,本质是给家长“选择权”,而非给学校“设障碍”。

更关键的是,两份文件都为学校“减压”做足了设计。教育部“应知应会”直接划明决策门槛:“征得相关年级2/3以上家长同意即可启动”,不用求着“100%家长点头”;安徽省教育厅则要求“组建家长和学生代表占比不低于80%的选用组织”,把“单方面决策”变成“家校共议”,既符合民意,也让学校避开“独断专行”的风险。可以说,这两份文件是给学校搭好了“安全框架”:只要在框架内推进,既能满足学生着装需求,又不用担心踩“强制购买”“暗箱操作”的红线。细读这两份文件便会发现,其核心绝非“限制采购”,而是“规范采购”;不是“给学校添堵”,而是“为学校避险”。

在合肥一些学校执行中,这份“安全框架”却被解读成了“束缚绳索”。主管部门将“100%自愿率”歪解为“要订校服必须100%家长同意,少一个都不行”,把“100%售后保障”误读成“只要有家长投诉价格或质量,就暂停和企业合作”。这种解读,完全割裂了政策的内在逻辑,把“保护权益”变成了“阻止推进”。试想,一所学校1000名家长里,999人觉得校服有必要,就因为1人反对就停掉采购,这不仅违背教育部的明确要求,也让安徽省教育厅“民主参与”的设计成了摆设。最终只能是学校“多一事不如少一事”,干脆不推进。这与两份文件“服务学生、保障权益”的初衷,何止是背道而驰。

破除曲解梗阻践行“以生为本”

校服采购的实践早已给出答案:顺着政策本义走,就能走出“学校省心、家长放心”的路子;背离政策精神,只会陷入“需求落空、权益受损”的困境。南京的“校服一码清”更具参考性:家长扫吊牌二维码,就能看到供应商资质、双送检报告、招采流程,所有信息按安徽省教育厅要求“公示超5个工作日”;售后投诉24小时内响应,办结率100%。这种“透明化+规范化”的推进方式,让南京校服采购没了“强制”争议,也没了“质量”担忧。

上海诺德安达双语学校的做法,正是两份文件的“活教材”。该校按教育部“成立多方选用组织”的要求,组建了家长、学生、教师代表占比超90%的监委会,决策阶段用家长会、班级群收集意见,以“超2/3同意”启动征订;购买环节严格落实“100%自愿”,家长可自主选择;售后遇到质量问题,不是停掉合作,而是按“双送检”要求,联合第三方机构复检,督促企业整改。结果是,该校校服征家长满意度超85%,既没踩红线,又满足了需求。

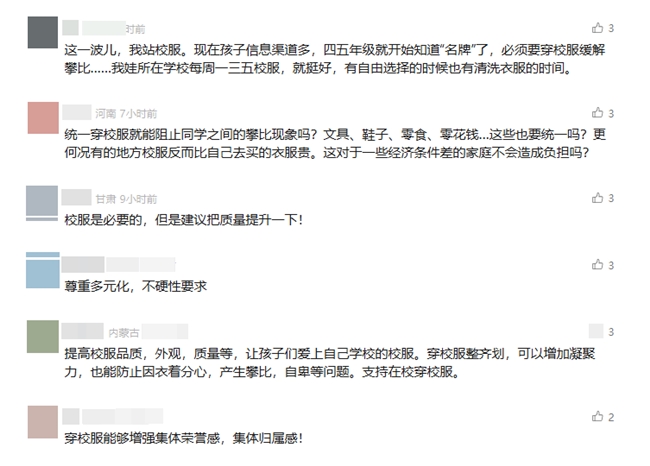

校服不是“可有可无的装饰”,它承载着集体认同的培育、审美素养的熏陶,是校园文化的“流动符号”。反观苏州此前的教训,更该让合肥警醒。2025年开学季,苏州部分地区把“禁止强制购买”曲解成“全面禁订”,终止已签合同,导致无锡某企业5000套校服积压报废,家长被迫网购劣质校服。如今合肥的“高门槛逼停”,与苏州的“一刀切禁订”本质相同——都是用“懒政思维”逃避管理责任,最终让学生和家长买单。

安徽省教育厅与教育部的两份文件,早已为各市铺好了“规范推进、保障权益”的路。破除曲解梗阻,让政策春风真正吹进校园,让孩子们穿上合规、合身、美观的校服,才是对两份权威文件最好的落实,也是对“以生为本”教育初心最好的践行。